Il monumento alle vittime civili di Okinawa. Opera dello scultore giapponese Kinjo Minoru. Da japanfocus.org

Prologo.

Il governo giapponese di Shinzo Abe aveva “consigliato” ad alcuni editori di togliere dai manuali di storia in uso nelle scuole superiori qualsiasi riferimento alla responsabilità dei militari riguardo a suicidi di massa verificatisi durante la Seconda Guerra Mondiale fra la popolazione civile. In altri termini, secondo il governo, i suicidi di massa erano sì avvenuti, ma i comandi militari non c’entravano, non erano stati loro a ordinarli.

Il governo giapponese forse sperava di passarla liscia. Si sbagliava di grosso. La reazione dell’opinione pubblica fu immediata e veemente. Il governo si rimangiò in parte la parola e, come tutti i governi che si rispettino, scelse una soluzione di compromesso e, naturalmente, scontentò tutti.

Era il 2007. La battaglia di Okinawa era finita da sessantadue anni.

L’isola del Karate.

Okinawa è un’isola delle Ryukyu e fa parte del Giappone. E’ lunga centoventi chilometri e larga una quarantina. Il clima è monsonico, piove spesso, il territorio è accidentato. Per lungo tempo regno indipendente, Okinawa fu eretta a prefettura giapponese nel 1879. Anche dopo l’annessione al Giappone, gli abitanti di Okinawa – in gran parte agricoltori- conservarono a lungo una cultura propria, proprie tradizioni e propri costumi. Per via dei trascorsi storici, fra loro e i giapponesi non sempre è corso buon sangue: alla vigilia della guerra del Pacifico, ad esempio, a Tokio c’è ancora chi li considera un’etnia a parte e cittadini di serie B, anche se molti abitanti dell’isola, complici una propaganda serrata e una capillare politica di assimilazione, sono ormai giapponesi in tutto e per tutto.

Okinawa si trova a meno di settecento chilometri dalle isole giapponesi principali, Kyushu, Honsu e Hokkaido. Già nel 1944 gli americani hanno preparato un piano per conquistarla: vogliono portare le proprie navi e soprattutto i propri bombardieri pesanti e medi vicinissimi al Giappone, preludio a un’invasione su larga scala.

Mentre gli americani preparano il loro piano, l’Impero del Sol Levante è in agonia. Nel Pacifico, il suo perimetro difensivo si è spaventosamente ristretto; la Grande Area di Coprosperità è un ricordo, la madrepatria stessa è sotto minaccia di invasione; mancano piloti addestrati ed esperti, aerei in grado di competere con gli Hellcat o i B29 americani, carburante per farli volare. Anche la flotta imperiale, un tempo imbattibile, è ora ridotta al lumicino. Gli alti comandi sanno tutto questo. Ma non hanno alcuna intenzione di cedere. L’ala militarista e nazionalista la fa ancora da padrona e detta la linea: niente cedimenti e niente resa. Combattendo fino all’ultimo soldato, possiamo infliggere al nemico perdite spaventose. In mezzi ma, soprattutto, in uomini. E allora, di fronte all’ennesima carneficina, come reagirà l’opinione pubblica americana già scossa per quanto accaduto a Iwo Jima? E le alte sfere? Continueranno a pretendere la resa incondizionata del Giappone o non ripiegheranno su soluzioni meno drastiche?

Okinawa, insomma, è per i giapponesi una replica di Iwo Jima su scala più vasta. Identici gli obiettivi, del tutto simili le scelte tattiche: poche difese in prossimità delle spiagge, linee di bunker e di casematte dislocate all’interno e in profondità, campi di fuoco incrociato. E, in più, uomini pronti a sacrificare la propria vita in missioni suicide.

Il piano giapponese è semplice: attirare il nemico sempre più a sud, tagliargli ogni via di fuga verso le spiagge, costringere la flotta a ritirarsi sotto l’incalzare degli attacchi kamikaze, impegnare i marines e i GI in una battaglia di attrito all’ultimo sangue. Il sistema difensivo a Okinawa è pensato e disegnato a questo scopo. Due formidabili linee- la Machinato e la Shuri– ideate dal colonnello Hiromichi Yahara nascondono centinaia di fortini, bunker, grotte, gallerie, nidi di mitragliatrici, postazioni di mortai e di artiglieria. E più di centomila uomini.

Iceberg.

Lo sbarco vero e proprio( nome in codice Iceberg) è preceduto dalla conquista di alcune isolette poste a ovest di Okinawa. Servono per fornire approdi alla flotta e basi di partenza ai bombardieri. In queste isole, gli esterrefatti marines scoprono più di trecento piccole imbarcazioni armate con bombe di profondità. Sono battelli suicidi. Il pilota li deve portare a schiantarsi contro le fiancate delle navi nemiche. Ma, fatto ancor più terribile, centinaia di abitanti di Tokashiki, Zamami e Kerama -le isole dello sbarco-, si tolgono la vita all’arrivo degli americani. Spontaneamente? Per ordine delle autorità militari? E’ un’anticipazione di quanto accadrà nei giorni e nei mesi seguenti.

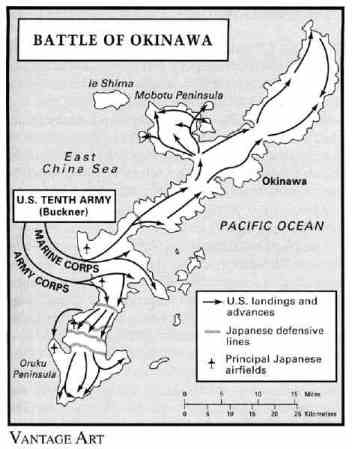

Il 1° aprile, Pasqua del Signore e L-Day[1] per chi deve sbarcare a Okinawa, dopo sette giorni di violentissimi bombardamenti navali e aerei, unità di marines e dell’esercito cominciano a prendere terra nella parte occidentale dell’isola. La reazione è quasi inesistente. Gli ufficiali si chiedono dove sia finito il nemico o, come l’ammiraglio Richmond K. Turner, se addirittura ci sia il nemico. Contemporaneamente, la Seconda divisione marines finge uno sbarco a Manotoga( o Minatoga) nella parte sudorientale per tenere bloccate le riserve giapponesi.

I primi obiettivi vengono raggiunti quasi senza colpo ferire. Una parte della forza da sbarco principale piega a nord, l’altra a sud. E a questo punto i combattimenti si fanno accaniti. Nella parte settentrionale dell’isola, la penisola di Motobu e l’isoletta di Ie Jima vengono conquistate dopo duri scontri; nella parte meridionale, la resistenza si fa più intensa a mano a mano che i marines e i GI si avvicinano alla linea Machinato. Nello stesso tempo, aerei kamikaze si lanciano sulla flotta affondando un paio di cacciatorpediniere e alcune unità minori. Gli attacchi suicidi continueranno per l’intera durata della campagna, raggiungendo quasi le duemila missioni. Gli americani perderanno trentasei navi – in gran parte cacciatorpediniere in funzione di picchetto radar- e ne avranno trecentosessantotto danneggiate. Entra in partita anche la corazzata Yamato. Nelle intenzioni dello Stato Maggiore Imperiale essa dovrebbe raggiungere Okinawa, attirare al largo le portaerei nemiche, posizionarsi infine davanti alle spiagge e fungere da superbatteria costiera. Ma la Yamato viene avvistata quasi subito e mandata a fondo-insieme ai suoi 3.500 uomini di equipaggio- dai bombardieri e dagli aerosiluranti americani .

La linea Machinato è incentrata intorno a un crinale, il Kakazu Ridge, contro il quale si infrangono gli assalti frontali dei marines e dei soldati dell’esercito. E’ una posizione formidabile, ma il comandante in capo, il generale Mitsuru Ushijima, anziché restare sulla difensiva, cede alle pressioni del suo capo di Stato Maggiore, generale Isamu Cho e lancia un contrattacco, giocandosi il vantaggio di cui gode. Il 19 aprile il crinale è conquistato. La Trentaduesima armata si ritira allora dietro una seconda linea difensiva intorno alla città di Shuri, l’antica capitale dell’isola. Dopo feroci combattimenti durati settimane intorno al “Pan di Zucchero” ( Sugar Loaf), alla Conical Hill e alla Chocolate Drop Hill, cardini della linea Shuri, i giapponesi, fallito un altro contrattacco, abbandonano le posizioni e arretrano nella zona dello Yaeju Dake Escarpment.

Il 21 giugno, dopo altri combattimenti sanguinosissimi, l’isola viene dichiarata sicura.[2] Fra i più di dodicimila caduti americani c’è anche il comandante delle forze di terra, generale Simon Bolivar Buckner Jr , colpito da una granata il 18 giugno durante un’ispezione al campo di battaglia. I giapponesi contano più di centomila morti, compresi gli ufficiali comandanti Ushijima e Cho suicidatisi il 22 giugno. Centocinquantamila fra uomini donne e bambini – un quarto della popolazione civile- perdono la vita sotto le bombe, all’interno delle grotte o gettandosi dalle alture.

Una ferita aperta.

The butcher’s bill, il conto del macellaio, ha tenuto aperta a lungo la ferita di Okinawa. Ha posto numerosi interrogativi, sollevato questioni sul piano politico e su quello militare; nell’immediato e a distanza di tempo. Alla luce di quanto accadde dopo, la battaglia sembrò un inutile spreco di vite umane.

L’ammiraglio Nimitz, a caldo, considerò positivamente la tattica adottata a Okinawa, ma altri, in seguito, non fecero altrettanto. Non misero in discussione l’organizzazione e la preparazione del piano, ma la sua realizzazione. Perché la forza del nemico fu sottostimata? Perché si continuò troppo a lungo ad attaccare la linea Shuri frontalmente? Perché quando le cose cominciarono a mettersi male non fu presa in considerazione la possibilità di uno sbarco in forze a Manotoga, in modo da aggirare le difese intorno all’antica capitale? Perché fu quasi del tutto ignorata la lezione di Iwo Jima dove la superiore potenza di fuoco americana era stata resa meno efficace dal sistema difensivo giapponese e dove era stata opposta una scarsa resistenza sulle spiagge? Perché il piano tattico non fu cambiato? Fu il timore di incorrere in “una nuova Anzio” ( Buckner) a fermare un secondo sbarco o non fu piuttosto la mancanza di flessibilità degli alti comandi? Furono le rocce coralline di Manotoga a scoraggiare l’aggiramento o non fu piuttosto una perdurante cecità tattica e un’ostinata fiducia nella superiorità di fuoco?

In effetti, gli analisti militari si aspettavano una forte resistenza al momento dello sbarco e assalti disperati alla baionetta. E avevano predisposto le opportune contromisure per avere ragione dell’una e degli altri. Le cose però andarono diversamente. Come a Iwo Jima, i giapponesi non contrastarono se non blandamente gli sbarchi, non si lanciarono, urlando lunga vita all’imperatore(Banzai!), in attacchi dissennati e folli, ma si rintanarono dietro un formidabile sistema difensivo cambiando di fatto le carte in tavola. E tuttavia il piano americano non fu modificato se non quando ormai migliaia di marines e di GI erano caduti in battaglia. Si continuò a lungo ad attaccare frontalmente i bunker e le caverne giapponesi fidando sulla superiore potenza di fuoco anche quando il maltempo limitava i movimenti di uomini e mezzi penalizzando gli attaccanti, favorendo i difensori.

Quella di Okinawa non era una battaglia come le altre. I combattimenti non finivano quando venivano conquistati una cresta, un crinale o una posizione più o meno fortificata. Lo scopo dei difensori non era quello di tenere le posizioni: lo scopo dei difensori era quello di uccidere. Gli americani non lo capirono subito, ma quando lo capirono fecero lo stesso. Così ogni piccola conquista, ogni minimo progresso vennero pagati duramente. Da una parte e dall’altra. Fu un vero e proprio bagno di sangue. Certo, anche a Okinawa come a Iwo Jima un valore non comune divenne comune virtù, ma se la linea Shuri fosse stata aggirata per tempo come qualcuno chiedeva, molti giovani valorosi non sarebbero morti. O almeno questo è il parere di storici autorevoli.

I fiori di ciliegio.

Quella di Okinawa fu una battaglia diversa dalle altre anche perché entrarono in gioco due variabili in precedenza assenti o presenti solo in parte: la popolazione civile e gli attacchi suicidi. A Iwo Jima la popolazione civile non c’era; in altre zone di operazione- nelle Filippine, ad esempio- se ne conoscevano in anticipo gli orientamenti. I marines, in altri termini, sapevano ancor prima di sbarcare se la popolazione sarebbe stata favorevole, ostile o indifferente. Ma come si sarebbero comportati i quasi seicentomila abitanti di Okinawa? Avrebbero collaborato con i giapponesi o, per via delle antiche ruggini, li avrebbero avversati? Avrebbero combattuto al loro fianco o si sarebbero tenuti in disparte? Militari e civili “sarebbero vissuti e morti insieme” o qualcuno avrebbe disobbedito? Questo i marines non lo sapevano.

Al seguito delle divisioni americane viaggiavano camion carichi di viveri e di medicine destinati alla popolazione dell’isola. Per gli americani, dunque, i civili non erano a priori nemici. Ma la maggior parte di quei civili viveva nel terrore di cadere nelle mani dei marines “ mangiatori di bambini”, diavoli senza morale, stupratori e torturatori. Complici la propaganda e la convinzione che morire per l’imperatore fosse la più grande delle virtù e un dovere sacro, molti consideravano preferibile togliersi la vita piuttosto che cadere nelle mani degli americani. Giovani e meno giovani furono inquadrati in una specie di milizia ausiliaria e combatterono, per amore o per forza, a fianco dell’esercito giapponese. E le donne e i bambini? Fuggirono e si nascosero. Forse non potevano fare altro. Ma, chi si nascose, condivise, come vedremo, la sorte dei combattenti.

Anche la seconda variabile- i kamikaze- in un qualche modo contribuì a determinare la sorte dei civili di Okinawa. I kamikaze, come sappiamo, erano piloti suicidi, versione moderna di quel “vento divino” contro il quale si era infranta nel XIII secolo la potenza mongola di Kublai Khan. Impossibilitato a reggere il confronto con la superiore tecnologia americana, a corto di carburante, di piloti addestrati e di aerei moderni, a corto di tempo, il Giappone fece ricorso a qualcosa di impensabile nel mondo occidentale, perfino nella Germania nazista o nella Russia sovietica: fece del suicidio un’arma e una religione, contrappose alla tecnologia la vita dei propri aviatori, al napalm le proprie bombe umane.

Bombe, a ben vedere, come scrive Victor D. Hanson, forse più “ intelligenti” dei primi missili di allora. Un pilota lanciato in picchiata contro un bersaglio può sempre correggere la rotta adeguandola a quanto accade sotto di lui; la direzione di un missile, invece, il più delle volte non poteva essere modificata in volo. Uno Zero con una bomba di 225 chili guidato da un pilota suicida diventava così un’arma perfetta. Come fa notare ancora Hanson, non c’era bisogno di rifornire l’aereo di carburante per l’andata e per il ritorno, di cercare una pista su cui farlo atterrare o di recuperare il pilota se abbattuto. Quello dei kamikaze era un viaggio di sola andata. E anche un aereo vecchio, lento e sorpassato poteva benissimo servire allo scopo.

E che dire dell’Okha, il “ fiore di ciliegio esplosivo”? L’Okha era una sorta di V1 in miniatura, una bomba volante pilotata da un “ dio del tuono”. Costruita con materiali poveri( legno e metallo di bassa qualità), lunga circa sei metri e armata di una tonnellata di tritolo, essa veniva trasportata da bombardieri Betty fin sopra l’obiettivo e quindi sganciata. Il pilota- il ” dio del tuono”, appunto- aveva il compito di dirigerla verso il bersaglio. Che raramente veniva centrato, perché il difetto stava nel manico, come si dice: i Betty volavano a meno di trecento chilometri l’ora- una velocità ridicola- e venivano abbattuti prima ancora di arrivare sull’obiettivo. Per i marines le bombe Okha divennero ben presto bombe Baka, bombe “idiote”.

I primi kamikaze avevano fatto la loro comparsa durante la campagna di Guadalcanal( 1942-43) e, in misura maggiore, durante le battaglie navali per le Filippine, in particolare durante la battaglia di Leyte( ottobre 1944). Ma si era trattato di fatti episodici, non ancora di una tattica sistematica. A Okinawa i kamikaze apparvero per la prima volta il 6 aprile. Erano tanti e picchiarono duro. Alcune navi furono affondate, numerose altre furono danneggiate.

Al di là dei danni – e non furono pochi- inferti dai kamikaze durante l’intera campagna, al di là delle perdite- e non furono poche- causate dal “vento divino”, gli attacchi suicidi ebbero ripercussioni anche sui combattenti a terra e, di riflesso, sulla popolazione. Con l’intensificarsi degli attacchi kamikaze alla flotta, anche fra i marines e i GI la tensione aumentò. Correva voce che uomini, donne persino bambini avessero già provato a farsi saltare in aria vicino a un ponte, a una pattuglia o a un’installazione militare. Si trattava di episodi isolati o di tattica sistematica? Il dubbio era legittimo. I marines e i GI di Okinawa si trovarono così a vivere in anticipo il drammatico dilemma di chi, anni dopo, avrebbe combattuto in Vietnam o in Afganistan: quella donna dall’aria smarrita, quel vecchio dall’espressione rassegnata, persino quel bambino piangente implorano aiuto o sono imbottiti di bombe? Sono civili terrorizzati o terroristi fanatici? Se la vita non conta più niente, infatti, tutto è possibile. E poi – ragionavano i marines – se i giapponesi stessi non hanno rispetto per la propria vita, dobbiamo averne noi?

E così chi veniva trovato con addosso granate veniva immediatamente passato per le armi. Né avevano possibilità di scampo i civili rintanati nelle caverne e nelle grotte. A volte i fanti giapponesi li cacciavano dai rifugi esponendoli al terrificante fuoco dei mortai e delle armi automatiche; altre volte li accoglievano nella speranza- vana- di poter in questo modo evitare di essere attaccati, altre volte ancora facevano loro posto all’interno dei rifugi perché i civili e i soldati dovevano “combattere e morire insieme”.

Quando arrivavano nelle vicinanze di una grotta, di una caverna, di un bunker, i soldati americani non si preoccupavano di sapere se all’interno ci fossero militari o civili. Intimavano agli occupanti di uscire e se nessuno lo faceva lanciavano granate all’interno del rifugio o, più spesso, vi pompavano benzina alla quale appiccavano il fuoco. Numerosi soldati giapponesi morirono bruciati vivi o dilaniati dalle bombe a mano. E molti civili con loro. Come quelle ottantacinque studentesse impiegate come infermiere di guerra e carbonizzate nella caverna dove si erano rifugiate. Né furono le sole: un po’ dovunque all’avvicinarsi dei marines le madri si lanciarono coi figlioletti giù dalle scogliere, gli uomini si fecero saltare in aria, le sorelle strangolarono i fratelli, i padri i figli. Nell’isola di Zamami, alla fine di marzo, a ridosso del “ Giorno dell’Amore”, si fece ricorso anche al veleno per topi.

In parte sappiamo perché tutto questo accadde. Ma si trattò di scelta spontanea o di scelta imposta? Fu un libero atto di fedeltà all’imperatore o ci fu costrizione da parte degli ufficiali? Di certo c’è questo: Okinawa doveva essere uno spaventoso ammonimento per chi coltivava l’idea dell’invasione. Una volta messo piede sul sacro suolo giapponese, l’invasore avrebbe trovato in ogni uomo, in ogni vecchio, in ogni donna, in ogni bambino un soldato pronto a uccidere prima di essere ucciso.

E i marines e i GI americani? Combattevano quella guerra sporca senza esclusione di colpi e, in apparenza, senza remore morali. Mai come a Okinawa si doveva uccidere per non essere uccisi. Era l’atroce legge della guerra, il volto brutale della battaglia, di quella battaglia dove, col passare dei giorni, in sanguinosi corpo a corpo e fra difficoltà di ogni genere, “un valore non comune” si faceva “comune virtù”. Ma, fra loro, ci fu anche chi si macchiò di stupri e di violenze. Gli alti comandi misero tutto a tacere, negarono e continuarono a negare, fino a quando numerose testimonianze fecero emergere il contrario. In quei giorni, per chi si consegnò ai vincitori, per chi non poté o non volle suicidarsi, gli americani assunsero le sembianze per niente diaboliche di chi – medici e furieri- dava loro cibo e medicine. Ma non dappertutto, purtroppo, andò così. Da qualche parte qualcuno si imbatté davvero nel diavolo.

I fiori di fuoco.

La battaglia di Okinawa terminò intorno alla fine di giugno. Poco più di un mese dopo, due bombe atomiche furono sganciate sulle città di Hiroshima e Nagasaki. Che nesso c’è – se c’è- fra i due avvenimenti? Okinawa aveva sicuramente dimostrato quanto costosa potesse essere, in termini di vite umane, un’invasione del Giappone. L’invasione, tuttavia, non era la sola opzione sul tavolo degli analisti militari americani e ancor meno lo era la bomba atomica. Il generale Curtis “Culo di Ferro” LeMay, capo dell’aviazione strategica, aveva già fornito un’anticipazione degli effetti spaventosi di un bombardamento a tappeto indiscriminato condotto con ordigni incendiari. Nei mesi precedenti Hiroshima, i B29 di LeMay avevano ridotto in cenere intere città giapponesi e ucciso centinaia di migliaia di civili ben più di quanti sarebbero periti a Hiroshima. Gli obiettivi adesso non erano più le fabbriche, le installazioni militari, le industrie: gli obiettivi, adesso, erano le città in quanto centri abitati, non in quanto centri di produzione bellica. Tuttavia, i raid aerei, tesi a fiaccare il morale della popolazione e costringere il Giappone a cedere, avevano due limiti.

Il primo era il rifiuto del governo giapponese alla resa incondizionata, il secondo era il tempo. Il primo limite non poneva problemi insormontabili. I giapponesi non temevano tanto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, quanto l’Unione Sovietica. Con le prime avrebbero potuto- per certi versi, dovuto – dialogare in vista delle futura ricostruzione; con la seconda stavano combattendo una guerra il cui esito avrebbe potuto portare, in Giappone, a un rivolgimento politico e sociale in senso comunista. Il governo chiedeva rassicurazioni circa il destino e la sorte dell’imperatore come persona e come istituzione: se le avesse ottenute, avrebbe potuto riconsiderare la questione della resa.

Il secondo limite poneva problemi di più difficile soluzione. La campagna di bombardamenti a tappeto sarebbe stata lunga e devastante. Per quanto tempo una simile campagna avrebbe potuto essere giustificata davanti all’opinione pubblica mondiale? Per quanto tempo lo spaventoso numero di vittime innocenti sarebbe stato tollerato? D’altro canto, si poteva correre il rischio di perdere un milione di uomini (tale era la stima- esagerata- del generale MacArthur) per realizzare Downfall, l’invasione del Giappone? Dunque gli americani , se volevano farla finita col Giappone, dovevano scegliere fra vite umane e tempo.

Scelsero le prime.

Ma, memori della lezione di Okinawa, non quelle dei propri soldati.

Epilogo.

Nel 2005 lo scrittore giapponese Oe Kenzaburo , premio Nobel per la letteratura nel 1994, fu citato in tribunale da un ufficiale novantunenne reduce dalla battaglia per Okinawa e dai familiari di un altro ufficiale giapponese scomparso nel frattempo. Gli venivano contestate alcune affermazioni contenute nel suo saggio Note di Okinawa, lesive dell’onore dell’esercito in generale e dei due ufficiali in particolare. Secondo Oe, infatti, erano stati i militari a “ordinare” i suicidi di massa durante la battaglia.

La Corte lo assolse. Esistono fondati motivi, scrisse nella sentenza il giudice, per ritenere i militari- anche se non i due accusatori in particolare- responsabili di tali atrocità. Una riprova? Nelle zone libere dalla presenza di soldati, i suicidi non ebbero luogo. Durante il processo, un sopravvissuto, il settantottenne Shigeaki Kinjo, dichiarò: “ I soldati consegnarono le bombe a mano ai civili una settimana prima che gli americani sbarcassero. Tutti gli abitanti avevano l’ordine di raggrupparsi vicino ai centri di comando dell’esercito in attesa che venisse loro imposto di suicidarsi.” E concluse: “ Senza una precisa disposizione degli ufficiali non ci sarebbe stata alcuna mattanza.”

La battaglia di Okinawa non è ancora finita.

Da leggere:

Hanson W. Baldwin , Tarawa, lo sbarco in Normandia, la battaglia delle Ardenne, Okinawa: battaglie vinte e perdute: 1943-1945 , A. Mondadori, 1972.

George Feiffer, Okinawa the blood and the bomb, Lyon Press, 1992

Simon Foster , Okinawa : 1945: l’ultima battaglia, Oscar Mondadori, 2002

Benis M. Frank , Okinawa l’ultima battaglia, Albertelli, 1971.

Victor Davis Hanson , Il volto brutale della guerra : Okinawa, Shiloh e Delio: tre battaglie all’ultimo sangue, Garzanti, 2005

Martin Gilbert, La grande storia della Seconda Guerra Mondiale, Mondadori, Oscar Storia, 2003

Inogouchi e Nakajima, Vento divino, Longanesi, 2002

John Keegan, La seconda guerra mondiale: una storia militare, Rizzoli, Bur, 2003

Robert Leckie, Okinawa, the last battle of World War II, Penguin paperbacks, 1996

William Manchester, Tenebre addio. Memorie della Guerra del Pacifico, Mondadori, 1982.

Da vedere:

Hacksaw Ridge, di Mel Gibson, 2016

Una descrizione accurata della battaglia di Okinawa si trova(va) su questo sito : Pacific War (Da Main Menu si sceglie(va) Pacific >Okinawa > The battle animation . Una volta all’interno dell’animazione, si usa(va)no gli appositi pulsanti per visualizzare le varie fasi della battaglia).

Se , impiegando le parentesi, trasformo il presente indicativo in imperfetto è perché il sito sembra al momento irraggiungibile( non lo era quando il post è stato pubblicato). Aprendo la pagina, compare la seguente scritta: “Biz179. inmotionhosting,com. Your ip is… Segue al centro pagina il logo di inmotionhosting. Da Edge viene segnalato addirittura come sito non sicuro. Il che mi sembra strano. Speriamo sia rispristinato al più presto. Per il momento meglio tenersi alla larga.

Qui si può prendere visione di un interessante ed esaustivo articolo sulle fasi finali della guerra nel Pacifico, sulle perdite da una parte e dall’altra, sui piani di invasione del Giappone e sulle ragioni che portarono all’impiego della bomba atomica.

Notizie relative agli altri avvenimenti della guerra nel Pacifico si trovano, oltre che sul sito Pacific war , anche nei seguenti post:

Cinque minuti. Midway 1942: la vittoria ” impossibile”.

Clicca qui per leggere l’articolo.

Due gru e una Signora La ” gru Che Vola”, la “Gru Che Porta Felicità” e “Lady Lex” accomunate dallo stesso destino nel Mar dei Coralli(1942).

Clicca qui per leggere l’articolo.

Inferno verde Guadalcanal 1942-43: sei mesi all’inferno.

Clicca qui per leggere l’articolo.

Il sasso della fionda Golfo di Leyte, Filippine, ottobre 1944. Il Golia giapponese sembra quasi invincibile, ma il Davide americano arma la propria fionda…

Clicca qui per leggere l’articolo

Sangue e cenere A Iwo Jima, “l’isola dello zolfo”, in trentasei giorni cadono settemila marines. Quasi duecento al giorno.

Clicca qui per leggere l’articolo.

Mappa della battaglia:

Pubblicato da storiestoria

Pubblicato da storiestoria