Prologo

Il bombardamento durò a lungo. Violento, devastante e incessante come al solito. Niente fu risparmiato. Non gli ospedali da campo, non le “ tane di volpe” dove gli uomini vivevano rannicchiati, non le linee avanzate. Quando i cannoni smisero di sparare, il sergente Sidney Gillian, Prima divisione corazzata, si gettò in ginocchio, levò gli occhi al cielo e pregò. “ Dio, aiutaci!” disse “ Ma vieni di persona. Non mandare tuo figlio: non è un posto per bambini, questo.”

Il caporale Christopher S. Hayes, Royal Scots Fusiliers, Secondo battaglione, Compagnia A, toccò le spiagge dello sbarco poco dopo le due del mattino. Si era quasi alla fine di gennaio. Non faceva molto freddo. Un breve ma violento bombardamento aveva sconvolto il litorale e l’entroterra poco prima dello sbarco . Una volta a terra, gli Scots avanzarono nel buio fra mucchi di rovine, i nervi tesi, il dito sul grilletto dei loro Enfield. Del nemico nessuna traccia. Sul fare dell’alba arrivò un ufficiale e indicò l’obiettivo, illuminando con la sua torcia elettrica un punto sulla mappa militare: un bosco in direzione della località di Carroceto. Qui gli Scots avrebbero dovuto riunirsi e procedere verso l’interno.

La pattuglia si era appena messa in movimento verso il nuovo obiettivo, quando Hayes udì qualcosa. Era una specie di lamento, un singhiozzo soffocato e ripetuto. Il verso di un animale ferito? Il rantolo di un moribondo? Non veniva da molto lontano. Avanzando con la massima cautela, il fucile spianato, Hayes andò a vedere.

Non era un posto per bambini quello. Eppure in quel posto un bambino c’era. Anzi, una bambina. Avrà avuto cinque o sei anni. I suoi occhi azzurri erano pieni di lacrime. Singhiozzava. Sul suo vestitino nero era ricamato un nome: Angelina Rossi.

Il caporale Hayes la prese in braccio e fece ritorno dai compagni.

Il gatto selvaggio.

La campagna d’Italia divideva, non univa gli Alleati. Gli americani ne avrebbero volentieri fatto a meno, i britannici non volevano rinunciarvi. I primi puntavano tutto su Overlord , i secondi scommettevano sul cedimento del “ventre molle” dell’Asse; i primi guardavano alla Normandia, i secondi alla sella di Lubiana; i primi volevano entrare in Germania dalla porta principale, i secondi da quella di servizio.

Churchill la vedeva così: la Gran Bretagna doveva continuare a governare i mari, Mediterraneo compreso. E doveva fare il possibile per mettere un piede nei Balcani e in Austria prima dei sovietici. La via più breve per ottenere questi obiettivi era, secondo lui, quella che portava a Roma. Brigò, trattò, fece la voce grossa, mise in campo tutta la sua arte oratoria e la sua capacità di convincimento, approfittò della partenza di Eisenhower verso Overlord per aumentare l’influenza britannica all’interno del comando alleato nel Mediterraneo e, anche se in parte, la spuntò. Gli americani cedettero, ma ad alcune condizioni. La più importante: combatteremo in Italia, ma solo per tenere lontano dalla Normandia il maggior numero possibile di soldati tedeschi. Traduzione: scordatevi Lubiana e mettetevi bene in testa questo: il “ventre molle” dell’Asse non diventerà mai il fronte principale.

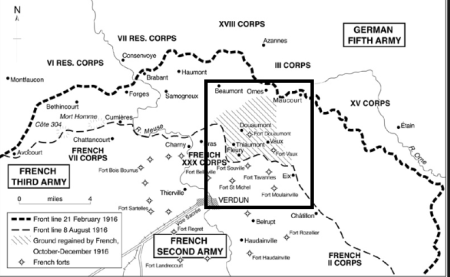

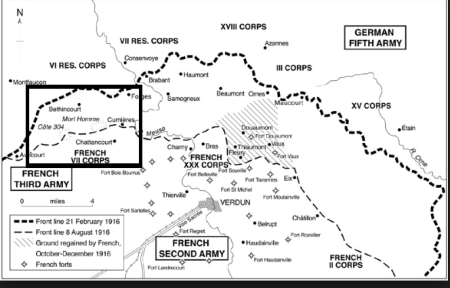

Di “molle” l’Italia aveva poco. Almeno in quei giorni. Il Paese del sole per antonomasia era flagellato dalle piogge, spazzato dal vento, allagato da fiumi in piena. Il fango rallentava l’avanzata, una geografia impossibile bloccava i carri armati. E si era solo in autunno. Figurarsi in inverno. In più i tedeschi non se n’erano affatto andati dall’Italia centro- meridionale. Anzi. Combattevano e avrebbero combattuto metro per metro, prima di ritirarsi dietro la Linea Gotica. Avevano combattuto dietro la Linea Bernhardt, per superare la quale gli Alleati avevano pagato un altissimo tributo di sangue; avrebbero combattuto dietro la formidabile Linea Gustav imperniata sulla cittadina di Cassino e sulle alture circostanti. Arrivare a Roma sarebbe costato sangue e tempo. Bisognava trovare alla svelta una soluzione. Più il tempo passava, infatti, più Lubiana si allontanava.

A uno sbarco sul litorale laziale per bypassare la Linea Gustav si era pensato già nell’autunno del 1943. L’idea originaria di sbarcare una sola divisione a Anzio per appoggiare l’avanzata della Quinta armata oltre Cassino e verso Roma era stata subito scartata. Mancava la condizione fondamentale, vale a dire il superamento della linea Gustav. Qui, infatti, l’esausta Quinta armata del generale Mark W. Clark non faceva progressi.

Lo stallo, tuttavia, si sarebbe potuto superare attuando un’operazione coordinata per impegnare i tedeschi su tre fronti: Montgomery avrebbe dovuto attaccare nella zona di Pescara, Clark nelle valli del Liri e del Sacco verso Frosinone e una forza anfibia, supportata da truppe paracadutate, sbarcata a sud di Roma, avrebbe dovuto puntare verso i Colli Albani. Obiettivo: costringere i tedeschi a disperdere le proprie forze, indebolirne le difese e mettere in crisi le loro linee di comunicazione. Se i tedeschi avessero richiamato truppe dalla Linea Gustav per fronteggiare lo sbarco, Clark avrebbe potuto sfondare a Cassino; se non lo avessero fatto, la forza da sbarco avrebbe potuto puntare su Roma, minacciando i tedeschi di accerchiamento; se, infine, i tedeschi avessero scelto di combattere sia a Cassino sia nella zona dello sbarco avrebbero dovuto per forza di cose richiamare truppe da altri fronti, alleggerendoli. O, almeno, così si ragionava nel Quartier Generale alleato.

L’idea era stata di Alexander , comandante in capo delle operazioni in Italia. Clark prima l’aveva accettata, poi, intorno al 20 dicembre, l’aveva lasciata cadere. Montgomery era bloccato nella valle del Sangro, mancavano mezzi da sbarco a sufficienza, la linea Gustav non era stata neppure scalfita, Frosinone era più lontano della luna, l’intera operazione aveva tutta l’aria di essere una stramaledetta trappola. A che pro sbarcare altri uomini ora?

Ma Clark e compagnia non avevano fatto i conti con Churchill. Dal Marocco dove si stava curando una brutta polmonite, il grintoso sir Winston resuscitò il piano, lo impose ai riluttanti alleati col nome in codice di Shingle, riuscì addirittura a farsi assegnare gli indispensabili mezzi da sbarco ( impresa non da poco con Overlord in fase di preparazione) e si apprestò a liberare sulle spiagge del Lazio un feroce “gatto selvaggio”. Secondo lui, i generali pensavano troppo ai rifornimenti e al rancio per le truppe: adesso dovevano dare la parola alle armi, sfruttare quell’occasione e darci dentro. Quando conobbe tutti i dettagli dell’operazione, con l’abituale ironia, si rivolse ad Alexander dicendogli: “ Dopo tutti quei camion, generale, veda di mettere a terra anche qualche soldato di fanteria. Per fare la guardia ai camion, se non altro”.

La patria di Nerone.

Nella baia di Napoli e nel porto di Castellamare c’è un gran via vai di imbarcazioni, di uomini e di mezzi all’ombra di un Vesuvio insolitamente irrequieto. Nei giorni precedenti , a Salerno, erano stati effettuati sbarchi di prova, testata l’affidabilità di uomini e di equipaggi. Non tutto era filato liscio, ma ormai non si poteva più tornare indietro. Il 21 gennaio, alle cinque del mattino, cinquantamila uomini e più di cinquemila veicoli caricati sui mezzi da sbarco e sulle navi prendono il largo, direzione Capri. Perché Capri? Per evitare le mine disseminate in mare e per gettare fumo negli occhi ai tedeschi circa la vera destinazione di quel viaggio. A dire la verità, di ingannare il nemico non ci sarebbe neppure bisogno. Kesselring ha ricevuto una comunicazione dall’OKW, l’Alto Comando della Wehrmacht: non ci sono sbarchi alleati all’orizzonte. Almeno nei mesi invernali. È una cantonata colossale, ma gli Alleati ne ignorano l’esistenza.

Davanti a tutti navigano i cacciamine; sui fianchi incrociatori e cacciatorpediniere per tenere alla larga eventuali sommergibili. A bordo gli uomini ingannano il tempo e cercano di tenere sotto controllo l’ansia e l’inquietudine giocando a carte, verificando le armi, scrivendo o leggendo. Sopraggiunge l’oscurità. Le navi cambiano bruscamente rotta e si dirigono verso est. Il mare è calmo, la notte tranquilla. Un bombardiere B24 di ritorno da una missione su Pisa sorvola il convoglio. Gli uomini dell’equipaggio hanno pochi dubbi sulla destinazione di tutte quelle navi: il sud della Francia. Il mattino seguente, decollato per un’altra missione, lo stesso B24 si imbatte di nuovo nella flotta. Le navi sono all’ancora davanti a una cittadina del litorale laziale. Il pilota chiede di quale città si tratti. Il navigatore risponde: una città risalente ai tempi dell’Impero Romano. Dubito abbia qualche valore militare.

Quella cittadina risalente ai tempi dell’Impero Romano, luogo natale dell’imperatore Nerone, è la città di Anzio.

Omissioni e interrogativi.

Il maggior generale John P. Lucas, americano, comanda quella forza imponente. Non è messo molto bene. Ha ordini vaghi, tempo contato, brutti presentimenti. È pessimista. Secondo lui – e anche secondo Clark, a dire il vero – due divisioni non bastano per condurre a buon fine quell’operazione: ce ne vorrebbero almeno il doppio. È stato scottato dall’esperienza di Salerno dove i tedeschi avevano contrattaccato quasi subito, quando le teste di ponte a terra non erano state ancora consolidate. Non vuole incorrere nel medesimo errore.

E anche Clark non vuole farlo. Quindi, ecco gli ordini: prima di tutto consolidare la testa di sbarco. Poi “ dirigersi verso i Colli Albani”[1]. Sì, ma quando? Appena consolidata la linea? Qualche giorno dopo lo sbarco, quando sarà arrivato tutto l’armamento pesante? Devo o non devo avanzare subito su Roma? Questo l’ordine di Clark non lo dice. E Lucas prima ancora di sbarcare capisce di avere fra le mani una patata bollente. Perché – si chiede – gli obiettivi originariamente previsti( “ Stabilire e mettere in sicurezza una testa di sbarco; raggiungere e occupare i Colli Albani; tenersi pronto a marciare su Roma”) sono stati modificati? Perché non sono stato neppure invitato quando si è discusso il piano? Perché non sono stati indicati con precisione i tempi e le fasi dell’intera operazione? Che sia un’omissione voluta? Che si sia voluta attribuire a me e solo a me la responsabilità di decidere che cosa fare subito dopo lo sbarco, in modo da individuare un capro espiatorio se qualcosa dovesse andare storto?

E che dire dei rifornimenti? Una volta a terra le truppe potranno essere rifornite con continuità? I mezzi da sbarco potranno farlo per un paio di settimane, poi dovranno raggiungere l’Inghilterra e mettersi a disposizione di Overlord. Sarà la Quinta armata di Clark a rifornirci? E se non passa la Linea Gustav e viene bloccata a Cassino, come la mettiamo? No, troppe cose non vanno in questo piano. Ne ho parlato con Patton. Mi ha risposto: Shingle? Una boiata colossale. Secondo me è anche peggio. Questa operazione sembra la fotocopia perfetta di Gallipoli. E, per di più, con lo stesso dilettante alla guida.

Albert “Il sorridente” .

Se Churchill nell’opinione di Lucas è un dilettante, il feldmaresciallo Albert Kesselring, sul piano strettamente militare, non lo è per niente. Intendiamoci, sull’operato di Kesselring pesano e peseranno per sempre il massacro delle Fosse Ardeatine e le altre stragi operate dai nazifascisti in Italia in ottemperanza al suo Bandenbefehl. Nessuno li ha dimenticati, nessuno li dimenticherà. Non c’è né può esserci giustificazione alcuna. Né sul piano militare né su quello politico. Sono e restano crimini orrendi. E vanno tenuti presenti anche quando si parla del Kesselring stratega, perché comunque l’uomo era quello anche quando muoveva le sue truppe sui campi di battaglia.

Albert Kesselring era un ufficiale di artiglieria passato alla Luftwaffe. Aveva imparato a pilotare un aereo da guerra quando aveva già superato abbondantemente i quarant’anni, aveva fatto una rapida carriera, si era distinto durante la campagna di Francia del 1940 e aveva comandato la Luftflotte 2 durante la battaglia d’Inghilterra. Era stato lui a sollecitare il bombardamento di Londra e delle altre città inglesi nel tentativo, disse, di eliminare quei “cinquanta Spitfire” che ancora restavano ai britannici. A causa di un problema neurologico, le sue labbra restavano semiaperte in una specie di sorriso. Era un inguaribile ottimista. Per questi motivi si era guadagnato il soprannome di “Albert il sorridente”(Smiling Albert). Aveva avuto la responsabilità del settore del Mediterraneo ai tempi dell’operazione Torch e dello sbarco in Sicilia. Ora comandava le forze tedesche in Italia.

Dunque, gli Alleati, ancorché a fatica, risalivano la Penisola. Che fare? Abbandonare l’Italia centro-meridionale e aspettarli dietro la Linea Gotica ? O combattere cercando di rallentarne l’avanzata? Rommel, comandante del gruppo armate B ( Italia del Nord) era per la prima soluzione; Kesselring, comandante del settore del Mediterraneo, per la seconda. Quando Rommel fu spedito in Normandia a cercare di rimettere in sesto il Vallo Atlantico, Kesselring ebbe mano libera in Italia. Promise a Hitler di ritardare il più possibile l’occupazione alleata di Roma e allestì due formidabili linee difensive –la Gustav e la Bernhardt – oltre ad altre linee per così dire “ minori” allo scopo di dare sempre e dovunque“ filo da torcere” agli alleati. Hitler, naturalmente, approvò. Anche se Kesselring non gli piaceva granché.

Ma c’era anche dell’altro. Kesselring si aspettava una serie di sbarchi da parte degli Alleati a supporto delle forze già impegnate nella Penisola. Così individuò alcune possibili settori dove questi sbarchi avrebbero potuto essere effettuati e operò in modo da “coprire” ciascuna di queste zone con una forza di pronto intervento rapido. Non per ributtare immediatamente gli Alleati in mare, ma solo per ritardare la formazione delle teste di sbarco quel tanto che fosse bastato per organizzare un contrattacco su vasta scala. Il litorale laziale , in particolare la zona di Anzio e di Nettuno, era, nella geografia di Kesselring, uno di questi “punti sensibili”.

Dunque il feldmaresciallo tedesco riteneva possibile uno sbarco alleato a sud di Roma, ma, come abbiamo visto, complice la cantonata dell’OKW, non lo riteneva probabile in tempi brevi. Non in inverno, almeno.

***

Dalla lettera del caporale Christopher C. Hayes, Royal Scots Fusiliers, al sindaco di Anzio. 15 febbraio 1961.

Signori,

so che mi scuserete se vi scrivo e se vi scrivo in inglese [… ]Sono uno di quei soldati che sbarcarono a Anzio. Facevo parte del Reggimento dei Fucilieri Scozzesi di Sua Maestà Britannica.. Il nostro Comando era alla fabbrica di sughero. Quello che mi interessa sapere riguarda una bambina di cinque anni, Angelita Rossi. La trovammo che piangeva sulla spiaggia . Chiedemmo in giro se ci fossero genitori, parenti o qualcuno a cui fosse stata affidata, ma nessuno ne sapeva niente. Arrivammo così alla conclusione che sia i genitori sia i parenti erano morti, come molti altri civili, sotto i colpi del nostro bombardamento iniziale. Ci prendemmo cura di lei non facendole mancare niente[…]

***

La sindrome di Salerno.

La zona dello sbarco è formata da una fascia pianeggiante, sovrastata dai Colli Albani. I Colli sono in realtà vulcani estinti, nei cui crateri si sono formati i laghi di Albano e di Nemi. Sul fianco orientale le zone pianeggianti sono fiancheggiate dal Canale Mussolini, oltre il quale si estendono le Pianure Pontine, in gran parte bonificate. Prima di sfociare nel Tirreno a sud di Nettuno, il Canale si divide in due diramazioni: la prima piega a nordest in direzione di Cisterna e dei Colli Albani, l’altra verso la località di Padiglione. La pianura è punteggiata di villaggi e da case coloniche isolate ed è attraversata da numerosi fossi e canali di irrigazione.

A nord di Anzio, il centro abitato più importante è la città di Aprilia, fondata nel 1937. Ad Aprilia ci sono un cinema, una scuola, una farmacia e diversi negozi. Qui, la locale sede del partito fascista è sovrastata da un’alta torre campanaria, assai simile alla ciminiera di una fabbrica. Per questa ragione, la città verrà soprannominata The Factory, la Fabbrica, dai soldati alleati. Le cittadine di Anzio e di Nettuno, molto vicine fra loro, formano, nel 1944, un unico comune: Nettunia.

Qualche chilometro a ovest di Aprilia, sulla via che da Anzio porta a Roma – la Via Anziate– si trova la località di Carroceto. La Via Anziate è fiancheggiata da un tratto della ferrovia Roma Napoli diretta alla stazione di Campoleone. A ovest, nella zona del torrente Moletta, il paesaggio si fa più tormentato a causa di ripidi burroni rocciosi. A nord di Anzio e a sud di Aprilia, infine, si stendono i fitti boschi di Padiglione, nei quali gli alberi di alto fusto- in gran parte querce- sono circondati da un sottobosco molto fitto e spesso impenetrabile.

La Via Anziate si congiunge con la più importante Via Appia ( Strada n. 7) nei pressi della località di Albano. Le altre strade della zona-poche- sono per lo più piste sterrate o pavimentate alla bell’e meglio. Muoversi lungo di esse è difficile in condizioni normali, impossibile in tempo di guerra. L’artiglieria, infatti, posizionata sulle alture circostanti, può colpire con facilità qualsiasi cosa si muova . In estate fa caldo; in inverno piove spesso. Insomma come ha scritto lo storico delle Guardie Irlandesi ( Irish Guards) si tratta di una zona dalla quale per secoli gli uomini di buon senso si sono tenuti alla larga.

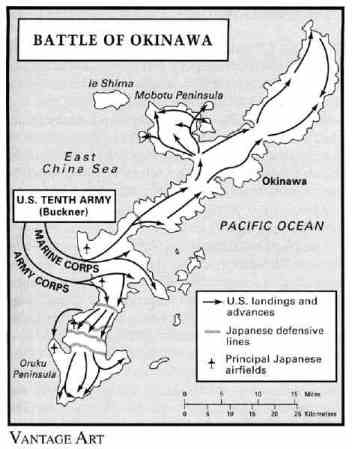

Alle due del mattino del 22 gennaio, i primi mezzi da sbarco raggiungono le spiagge di Anzio e di Nettuno. Praticamente non c’è resistenza. I tedeschi sono stati colti completamente di sorpresa. I rangers del colonnello Darby mettono in sicurezza il porto di Anzio; i paracaduti del 509.mo battaglione occupano Nettuno; nel settore meridionale, la Terza divisione raggiunge rapidamente e facilmente i propri obiettivi; nei settori centrale e settentrionale, i britannici non sono da meno; l’aeronautica alleata compie più di mille missioni su obiettivi strategici e tattici intorno alla testa di sbarco.

Le spiagge cominciano ad affollarsi di uomini, di autocarri, di cannoni, di bulldozer. Nel giro di qualche ora vengono messi a terra più di trentamila uomini e più di tremila veicoli. Sembra di assistere a un’esercitazione, non a un’azione di guerra. Un colonnello britannico con un ombrello sul braccio osserva tutto quell’ordinato via vai con la stessa espressione- per usare le parole di Carlo D’Este- di un missionario giunto nei mari del sud e sorpreso di non aver trovato cannibali[2]. Due genieri a bordo della loro jeep si spingono fin quasi nei dintorni di Roma. Le perdite sono irrisorie ( tredici caduti, un centinaio di feriti, una cinquantina di dispersi). Le strade, le importanti strade numero 6 (Casilina) e numero 7 (Appia) sono pressoché sgombre. Un colpo di fortuna insperato.

E completamente sprecato. Farà notare in seguito il generale Siegfried Westphal capo di stato maggiore di Kesselring: fra Anzio e Roma, al momento dello sbarco, non c’erano difese degne di questo nome. Dunque, non ci sono difese, la strada è libera. Lucas però non ne approfitta. Anziché sfruttare l’effetto sorpresa e buttarsi in avanti, si ferma e comincia a consolidare la testa di sbarco. Una mossa obbligata? Un errore fatale? Un eccesso di prudenza? La “ sindrome di Salerno”? Fra gli storici c’è chi difende la mossa di Lucas e chi lo biasima per aver sprecato tempo e, soprattutto, un’occasione unica. Il generale Ronald Penney, comandante della Prima divisione britannica, per niente tenero nei confronti di Lucas, tuttavia dirà: se fossimo avanzati subito, avremmo soggiornato diciotto ore a Roma e diciotto mesi in un campo di prigionia tedesco.

E che dire della conformazione del terreno? La zona antistante i Colli Albani, come abbiamo visto, era attraversata da una miriade di fossi, torrenti, canali. C’era fango dappertutto. I carri armati sarebbero potuti avanzare speditamente su quel terreno? I Colli Albani, poi, da questo punto di vista, erano anche peggio. E se ci fosse stato Patton al posto di Lucas? Ha detto un reduce di Anzio: sarebbe successa la stessa cosa. Qualche miglio più avanti.

Sia come sia, un fatto è certo: nel momento in cui Lucas si ferma, il gatto selvaggio lanciato sul litorale laziale si trasforma , secondo la celebre definizione di Churchill, in una balena spiaggiata.[3]

Kesselring, infatti, manda immediatamente alcune unità della Quarta divisione paracadutisti e della divisione corazzata Hermann Goering a bloccare le strade verso i Colli Albani; chiede ed ottiene, nel giro di ventiquattro ore, rinforzi dalla Francia, dalla Jugoslavia e dalla Germania. Da Berlino Hitler strepita: l’ “ascesso” di Anzio deve essere estirpato a qualsiasi costo. Kesselring, però, è pessimista. Nei primi momenti almeno. Gli Alleati hanno colto un successo pieno; il grosso delle loro truppe è ormai a terra; difficile fermarli. Ma a mano a mano che i rinforzi arrivano e l’inerzia di Lucas si fa palese, “Albert il sorridente” torna ottimista.

Gli Alleati perdono tempo e segnano il passo. Conquistano, è vero, Aprilia ( La Fabbrica, The Factory, come è stata soprannominata), superano il Canale Mussolini, ma vengono fermati davanti a Cisterna e sulla strada per Campoleone. Non sono offensive in grande stile, sono puntate di assaggio, ricognizioni più o meno “in forze” condotte allo scopo di consolidare le posizioni e aspettare notizie da Cassino. Ma mentre gli Alleati “consolidano” le posizioni, quarantamila soldati tedeschi raggiungono il settore di Anzio , altre cinque divisioni vi si stanno dirigendo, il generale Eberhard von Makensen, comandante della Quattordicesima Armata di stanza a Verona, ha preso il comando delle operazioni, a Cassino Clark è bloccato.

Il 30 gennaio Lucas decide di essersi “ consolidato” a sufficienza e lancia un’offensiva in grande stile. Obiettivi: Cisterna e Campoleone, le porte di accesso ai Colli Albani. È un disastro. I rangers di Darby cadono in un’imboscata e vengono letteralmente spazzati via (di due battaglioni torneranno alla base solo sei uomini); la Terza divisione dopo qualche successo iniziale è costretta a fermarsi; Cisterna non viene raggiunta. A Campoleone – dove opera la Prima divisione di sir Penney—le cose vanno un po’ meglio. I britannici riescono a creare un saliente di circa sei chilometri di profondità. Ma per quanto tempo potranno tenerlo?

Parte la caccia ai colpevoli. Lucas è sotto tiro. Prima dello sbarco, Clark gli aveva detto di essere prudente, di non rischiare ( Don’t stick out your neck). Ora lo vede indeciso, irresoluto, incerto. Alexander sembra pensarla allo stesso modo. Fioccano gli interrogativi. Perché Lucas ha ritardato l’avanzata, procrastinando di ventiquattro ore l’offensiva verso Cisterna e Campoleone, originariamente prevista per il 29 gennaio? Perché ha perso così tanto tempo sulle spiagge? Carlo D’Este annota: avesse attaccato il 29, Lucas avrebbe trovato scarsa resistenza, i tedeschi erano pochi. Il 30 sono già anche troppi. Kesselring e Makensen, infatti, hanno fatto affluire rinforzi nel settore di Cisterna e di Campoleone, chiudendo tutti i buchi.

Dopo il fallimento dell’offensiva, Lucas intuisce di avere la sorte segnata. “ Per essersi attenuto agli ordini”, come annoterà sul proprio diario.

Non si attacca più ora, ci si difende soltanto. La linea allestita da Lucas va dal torrente Moletta al Canale Mussolini. I tedeschi sono superiori di numero e ci danno dentro. A più riprese, per l’intero mese di febbraio, cercano di estirpare l’”ascesso” di Anzio e di ributtare in mare gli Alleati. Ci vanno vicino. Riprendono la Fabbrica e Carroceto, eliminano il saliente britannico, spaccano in due lo schieramento alleato e arrivano a un passo dal circondare l’intera testa di sbarco. Ma commettono anche numerosi errori. Quello più grave: attaccano su un fronte troppo ampio con il risultato di non avere in nessun punto del fronte la forza e le forze per sfondare. Incontrano anche una resistenza accanita. Alle Cave, a sud di Aprilia, ad esempio, si combatte una battaglia in condizioni “selvagge, disumane, da uomini delle caverne”, in cui si è costretti a bere l’acqua dei ruscelli sporca del sangue del nemico, in cui non sono rari gli scontri all’arma bianca. Alla fine, l’aviazione con le sue numerose missioni e il tiro devastante dei cannoni navali bloccano l’avanzata di Makensen. Il 23 febbraio Lucas paga per tutti e viene sostituito dal generale Lucian Truscott. Morirà qualche anno dopo. Di crepacuore.

***

Intervista rilasciata dal caporale Christopher Hayes al tabloid inglese Weekend, nel settembre del 1964.

Alcuni giorni dopo lasciammo i boschi per raggiungere la stazione ferroviaria di Carroceto Qui, in una piazza lungo la strada asfaltata c’era un veicolo della Croce Rossa. Vicino al veicolo c’erano parecchi feriti. Pensammo che lì la bambina sarebbe stata al sicuro. E così, con la tristezza nel cuore, affidammo Angelita a un’infermiera americana che stava prestando le prime cure ai feriti. Io la vedo ancora, seduta sul veicolo, gli occhi pieni di lacrime salutarci mentre ci incamminavamo verso sud. All’improvviso ci fu una terribile esplosione dietro di noi. Tornai indietro. L’intera piazza dove c’era il veicolo della Croce Rossa era stata centrata da una bomba… Angelita era stata sbalzata fuori dal veicolo. La raccolsi e la strinsi a me, ma era già morta.

Dalla lettera del caporale Hayes, Royal Scots Fusiliers, al sindaco di Anzio. 15 febbraio 1961.

Disgraziatamente, durante un violento bombardamento … [ Angelita]… si trovava in una trincea insieme a tre soldati britannici e a un’infermiera della Croce Rossa Americana. La bomba di un 88 tedesco colpì la trincea. Tutti furono uccisi.

***

L’assedio.

Lo stallo è generale: a Cassino non si fanno progressi, a Anzio si è fermi. Roma sembra essere più lontana della luna. Da parte sua, Truscott non ha la bacchetta magica né può fare miracoli. Il 29 febbraio stoppa un attacco in direzione di Nettuno, anticipando la mossa di Makensen. Ma di più non può fare. I suoi sono esausti, provati nel fisico e nel morale. Ma sono esausti anche i tedeschi. Hanno subito perdite spaventose. Solo nell’attacco della fine di febbraio hanno perso più di tremila uomini. Entrambi gli schieramenti allora si fermano per rifiatare e per riorganizzarsi.

Ma non smettono di sparare. La testa di sbarco è praticamente assediata, muoversi di giorno equivale a suicidarsi. Anzio Annie e Anzio Express, due potenti cannoni da 280 millimetri piazzati su rotaie, colpiscono da lontano e non risparmiano niente e nessuno. Le micidiali bombe butterfly scagliano in ogni direzione migliaia di shrapnel. Gli ospedali da campo diventano “ mezzi acri d’inferno”. Chi è ferito in modo leggero rifiuta di essere ricoverato, non per eroismo – o almeno non solo per quello—ma per non finire sotto le bombe tedesche. Le retrovie non esistono. L’intera testa di sbarco è, allo stesso tempo, un’immensa retrovia e un’immensa prima linea. La parola d’ordine diventa “ scavare”. Di notte, curvi, i soldati alleati si muovono per il campo con quella caratteristica andatura conosciuta in seguito come Anzio Gait, “il passo di Anzio”. E scavano. Scavano minuscole “tane di volpe”( foxholes) dove si rintanano e aspettano il bombardamento, impotenti o quasi. Scavano trincee, allestiscono sbarramenti di filo spinato, affrontano attacchi notturni alla baionetta, sono sotto la continua minaccia dei cecchini. Hanno paura. Tutti hanno paura.

Quando piove le “tane di volpe” si riempiono d’acqua e l’unico modo per cercare di svuotarle è usare l’elmetto come un secchio. Sembra di essere tornati ai tempi della Grande Guerra. I casi di “ piede da trincea” non si contano; molti soldati non reggono lo stress; i pidocchi non danno tregua; le artiglierie – quella terrestre e quella aerea—dettano i tempi della battaglia. La Luftwaffe impiega bombe radiocomandate e affonda un paio di incrociatori e una nave ospedale; l’aviazione alleata compie una missione dietro l’altra e tenta a più riprese di far fuori Anzio Annie e Anzio Express, ma invano. Appena vedono comparire gli aerei, i serventi ritirano i due cannoni all’interno di grotte inattaccabili dall’aria. Quando gli aeroplani se ne sono andati, i cannoni vengono riportati in posizione e il bombardamento ricomincia.

Ha scritto Milton Briggs, un sopravvissuto : descrivere Anzio? E come si può descrivere l’inferno?

È una brutta, bruttissima situazione. E non solo sul campo di battaglia. I tedeschi gridano alla barbarie quando i Mitchell e i B27 alleati radono al suolo l’Abbazia di Montecassino; i rangers catturati a Cisterna vengono fatti sfilare per le vie di Roma in segno di disprezzo: tutte qui le truppe d’élite alleate? Quando il colonnello Darby – loro comandante- lo viene a sapere non sa trattenere la propria indignazione, la propria rabbia, il proprio dolore.

Arrivano altri soldati, numerose unità vengono avvicendate, il flusso dei rifornimenti non si ferma. Gli autocarri vengono imbarcati già carichi a Napoli, sbarcati a Anzio e inviati direttamente dove serve. Sui moli sono pronti gli autocarri vuoti del viaggio precedente. I Landing Ship Tank (LST) li imbarcano e tornano a Napoli per scaricarli e per imbarcare altri autocarri già carichi. Poi ripartono alla volta di Anzio, scaricano gli autocarri pieni , imbarcano quelli vuoti e tornano indietro. E così via. Il sistema era stato messo in funzione già dalla fine di gennaio, nonostante fosse vietato dai regolamenti. E mantenuto anche in seguito per la testardaggine – e il buon senso- di alcuni comandanti di reggimento o di battaglione.

Gli alti papaveri si fanno vedere raramente al fronte. Arrivano, fanno una breve apparizione e poi se ne vanno con i loro risentimenti, le loro ambizioni, i loro sogni di gloria, il loro desiderio di notorietà. Clark vuole passare alla storia come il liberatore di Roma e non ne fa mistero.Lo ripete in continuazione. Perché? Per ambizione personale? Perché siano riconosciuti i giusti meriti ai suoi soldati?

Di certo c’è questo: uno staff di cinquanta persone cura le sue pubbliche relazioni. Quando, nei loro articoli, i giornalisti nominano la Quinta Armata devono sempre aggiungere “del tenente generale Mark W. Clark.” Qualcuno maligna: se Clausewitz fosse ancora vivo e vedesse Clark riscriverebbe così la sua celebre massima: “la guerra è la continuazione della pubblicità con altri mezzi”. Attenzione, però: Clark è coraggioso, deciso, amatissimo dai soldati. Ha il dente avvelenato con gli inglesi: si prendono tutti i meriti, a volte ingiustamente. Per lui Alexander è un “ peanut”, un buono a nulla, o un feather-duster, un piumino per spolverare; Penney un comandante di divisione con spiccate attitudini da telefonista. E via di questo passo.

Lucas, infine: finché resta in comando, in giro lo si vede poco. Nei soldati e negli ufficiali aumenta l’impressione che non sappia quello che fa o, peggio, che non creda in quello che fa.

Decisione fatale.

Passano i giorni, le settimane, i mesi. Si vive rannicchiati nelle “tane di volpe”, si mangia il cibo freddo delle razioni C, si è sempre sul chi vive, giorno e notte. A volte, in prima linea dove gli uomini sono a contatto gli uni con gli altri, si giunge a un tacito accordo: io non sparo a te, tu non spari a me. Il flusso dei rinforzi è continuo. Ora a Anzio ci sono quasi centocinquantamila soldati alleati. Truscott li ha riorganizzati, rianimati, rimotivati. Le difese sono state consolidate, si lavora a un piano per rompere l’assedio e per chiudere la Decima armata tedesca, stanziata sulla Linea Gustav, in una gigantesca sacca.

Alexander, infatti, dopo tanti tentativi falliti, ha deciso di farla finita con Cassino e ha ammassato nella zona una forza imponente. Il 18 maggio i polacchi del generale Wladislaw Anders raggiungono le rovine dell’abbazia e vi issano la loro bandiera. I tedeschi della Decima armata si ritirano. Ma non si ritirano in disordine. Combattono metro per metro arretrando verso la Linea Caesar( o Linea C), allestita da Kesselring dalla foce del Tevere fino a Pescara passando per Valmontone. Bisogna assolutamente chiudere loro ogni via di fuga. Per Truscott è arrivata l’ora di muoversi.

In quale direzione? Le opzioni sono due. La prima, denominata Buffalo, prevede un’offensiva in direzione di Cisterna e attraverso i Colli Albani con l’obiettivo di tagliare l’importante Via Casilina a Valmontone. La seconda, denominata Turtle, Tartaruga, prevede un attacco a sinistra dei Colli Albani in direzione di Campoleone e Albano. Obiettivo: Roma.

Alexander opta per Buffalo, Clark guarda a Roma ed è di parere opposto. Fa presente a Alexander: Truscott non ha le forze sufficienti per chiudere la sacca a Valmontone. Alexander abbozza: ok, risponde, se Buffalo dovesse incontrare difficoltà, allora procederemo con Turtle. A Clark questo basta e avanza. Ordina a Truscott di tenersi pronto a mettere in pratica entrambe le opzioni.

Sappiamo come andò a finire. Usciti dalla testa di sbarco a costo di gravi perdite e diretti verso Valmontone, gli uomini di Truscott vennero fermati mentre erano a un passo dalla Via numero 6. Clark ordinò al suo subordinato di compiere una deviazione e di dirigersi verso Roma. La Decima armata sfuggì all’accerchiamento. Altri lunghi mesi di guerra attendevano i GI , i militari tedeschi e la popolazione italiana.

Clark entrò a Roma il 4 giugno. Improvvisò una conferenza stampa e non consentì ai britannici di parteciparvi. La conquista di Roma era un affare esclusivamente americano. Più esattamente, un affare della Quinta Armata “del tenente generale Mark W. Clark”. Tuttavia, non fece in tempo a godersi il successo e la notorietà ai quali tanto teneva. Un paio di giorni dopo, Roma fu relegata nelle pagine interne di tutti i giornali: era cominciato lo sbarco in Normandia.

Epilogo.

Secondo il caporale Hayes, Royal Scots Fusiliers, Angelina Rossi –per gli uomini della pattuglia, Angelita– morì il 31 gennaio 1944.

Oggi a Anzio, Angelita sembra fluttuare nell’aria sorretta da un volo di gabbiani. Per Carlo D’Este la sua storia è, molto probabilmente, una leggenda priva di fondamento. Il Secondo battaglione degli Scots non faceva parte della Prima divisione- l’unica divisione britannica impiegata a Anzio il giorno dello sbarco- ma della Quinta; il capitano W.E. Pettigrew, secondo Hayes ufficiale comandante della Compagnia A e dal quale gli Scots ottennero il permesso di prendersi cura della bambina, in gennaio non era in servizio a Anzio, ma lungo il Garigliano( fronte di Cassino) dove fu ferito e da dove fu rimpatriato; le versioni fornite da Hayes circa la morte di Angelita, come abbiamo visto, sono diverse e in contrasto le une con le altre.

Ma , esistita o no, storia o leggenda, Angelita di Anzio resta e resterà per sempre il simbolo di tutti i bambini innocenti vittime di tutte le guerre.

***

Dalla lettera del caporale Christopher S. Hayes, Royal Scots Fusliers al sindaco di Anzio. 15 febbraio 1961.

Mi piacerebbe visitare di nuovo Anzio e Nettuno e magari trovare la tomba di Angelita e quelle degli altri civili e soldati che morirono a Anzio. Ma ora sono sposato e ho cinque figli. Non posso permettermi di viaggiare, ma mi farebbe piacere ricevere foto della zona e qualsiasi altra informazione vorrete mandarmi. Sono certo che, oggi, lì tutto è cambiato.

Speriamo che il mondo non conosca mai più un’altra Anzio.

***

Da leggere:

Rick Atkinson, Il giorno della battaglia. Gli Alleati in Italia 1943-44, Mondadori, 2008

Felice Borsato, La strada per Roma, Settimo Sigillo, 2009

Silvano Casaldi, Gli uomini dello sbarco, Herald, 2006

Carlo D’Este, Fatal decision. Anzio and the battle for Rome, Harper Perennial

Franco Martinelli, Rossella Petrini, Lo sbarco di Anzio: una popolazione civile in guerra, Aracne, 2007

Marco Patucchi, Intervista a Harry Schindler, ultimo superstite dello sbarco di Anzio, La Repubblica, Robinson, 15 gennaio 2022

Paolo Senise, Lo sbarco ad Anzio e Nettuno, Mursia, 1994

Gilbert Alan Shepperd, La Campagna d’Italia : 1943-45, Garzanti, 1970

Da vedere:

Lo sbarco di Anzio, di Duilio Colletti, 1968

Nel web:

http://www.elbasun.com/L_angolo_della_lettura/racconti/Aldo_Cirri/19.htm

The cat and the whale 1 ( Automatic English translation)

The cat and the whale 1 ( Automatic English translation)

Forse ti potrebbero interessare anche i seguenti articoli:

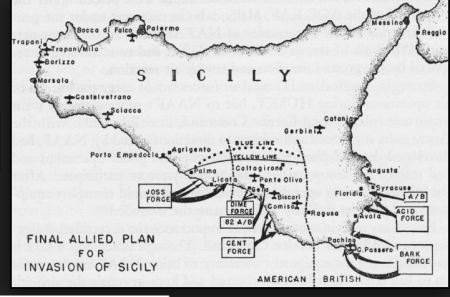

Ditelo ai vostri uomini. 1943: lo sbarco alleato in Sicilia fra cadaveri alla deriva, opinioni contrastanti , fazzoletti gialli e generali “ d’acciaio”.

Clicca qui per leggere l’articolo.

Il cappello a cilindro.

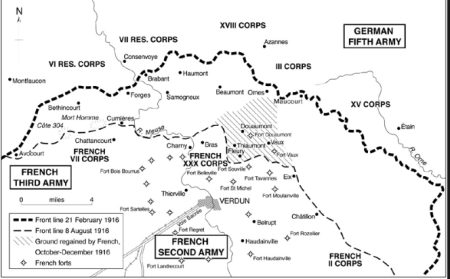

Salerno 1943: la “valanga” alleata si abbatte sulla costa campana.

Clicca qui per leggere l’articolo.

QUI altri articoli relativi alla seconda guerra mondiale( e non solo).

Questi gli schieramenti.

Gli Alleati subirono circa 43.000 perdite(7.000 morti, 36.000 feriti o dispersi). Fra i caduti di Anzio ci fu anche il tenente Eric Fletcher Waters, Royal Fusiliers, padre del famoso cantante dei Pink Floyd Roger Waters. i tedeschi ebbero circa 40.000 perdite( 5.000 morti 30.500 feriti o dispersi, 4.500 prigionieri).

Le vittime fra la popolazione civile – in gran parte sfollata o evacuata a Napoli — furono numerose.

Le citazioni riportate in questo articolo sono tratte dal libro di Carlo D’Este, Fatal decision.

Dopo Anzio.

Dunque Shingle fallì e Lucas si prese tutta – o quasi tutta- la colpa. Non osò abbastanza, perse l’attimo favorevole, indugiò troppo: queste le accuse. Ma fu davvero tutta colpa sua? Churchill, ad esempio, fu esente da colpe? Volle a tutti i costi Shingle, ma non volle vederne i difetti. Lo scopo dello sbarco era quello di indebolire i tedeschi e di costringerli a muovere truppe da Cassino a Anzio? Giusto, giustissimo. Ma si sarebbe allora dovuto impiegare una forza molto più consistente delle due divisioni di fanteria originariamente impiegate. Una forza in grado non solo di avanzare, ma anche di respingere un contrattacco tedesco. Insomma, Shingle fu per dirla con Kesselring, una “ mezza misura”, destinata, in quanto tale, al fallimento.

Con le forze a sua disposizione nella fase iniziale di Shingle, Lucas, infatti, poteva fare ben poco. Se anche fosse avanzato immediatamente, non avrebbe potuto tenere contemporaneamente sia i Colli Albani, sia le proprie linee di rifornimento. Poteva contare, non dimentichiamolo, solo su due divisioni di fanteria e su alcuni battaglioni di ranger o di parà. Servivano carri armati, artiglieria. E i carri furono disponibili solo verso la fine di gennaio, quando fu sbarcata la Prima divisione corazzata del generale Ernest Harmon. Il gatto selvaggio, insomma, aveva gli artigli spuntati fin dall’inizio. Inutile – e ingiusto- tirare in ballo, in seguito, la balena spiaggiata.

Carri o non carri, Lucas avrebbe dovuto comunque dirigersi verso i Colli Albani? A caldo quasi tutti dissero: certamente. Doveva farlo. Poi, finita la guerra, si cominciò a ragionare. Per Truscott una rapida avanzata verso i Colli , in quelle condizioni, sarebbe stata una vera e propria pazzia ( sheer madness); per il generale Harmon essa avrebbe significato la prigionia certa; per il generale Templer la distruzione delle linee di comunicazione, completamente sguarnite sui fianchi; per il generale Penney, 18 mesi nei campi di prigionia tedeschi. E i primi tre, si badi bene, erano generali dello stesso stampo di Patton, aggressivi e determinati. Harmon, addirittura, era stato uno dei più accaniti sostenitori, in fase di preparazione del piano, di un’avanzata immediata verso l’interno.

E Clark? Dopo la guerra scrisse: avanzare verso i Colli Albani? Impossibile. Se fossimo avanzati , saremmo stati sicuramente sconfitti. Puntare immediatamente su Roma sarebbe stata una mossa avventata. Senti da che pulpito, verrebbe da dire.

Anche Marshall volle dire la sua. Non senza una malcelata, ancorché amara, soddisfazione( a lui, infatti, la campagna d’Italia garbava poco): non avevamo abbastanza uomini per avanzare verso i Colli Albani e, contemporaneamente, per tenere Anzio. Fine della storia.

Era davvero necessaria l’operazione Shingle? Per anni si è ritenuto di sì. Kesselring pare abbia detto: senza Shingle, non avreste vinto in Normandia. E molti gli hanno creduto. Avete visto? Anzio non è stato un sacrificio inutile, eccetera, eccetera. Poi si cominciò a udire qualche voce fuori dal coro. Alcuni avvocati del diavolo( gli storici John Ellis, Dominick Graham e Shelford Bidwell) per esempio, si chiedono: Shingle serviva ad alleggerire il fronte di Cassino. Ma lì, a Cassino, come furono impiegate le truppe? Alexander e Clark le seppero utilizzare al meglio?

La risposta è no. Si intestardirono ad attaccare i punti più forti dello schieramento tedesco con forze inadeguate allo scopo. Dunque, secondo Ellis e compagnia, se a Cassino Alexander e Clark avessero impiegato meglio le forze a loro disposizione, se , per esempio, avessero cercato di aggirare le posizioni tedesche, di Shingle non ci sarebbe stato bisogno. E poi, si chiede un altro storico, Samuel Eliot Morison, perché dividere la Quinta Armata e toglierle forze necessarie per scardinare la Gustav? E aggiunge: uno sbarco a Gaeta o a Terracina sarebbe servito di più. Ma sia l’una sia l’altra località erano troppo distanti da Roma e dai Colli Albani per i gusti di Churchill.

Anche Kesselring non fu immune da critiche. Fin dall’inizio, Rommel aveva considerato una perdita di tempo e un inutile spreco di uomini e di mezzi la difesa dell’Italia centro-meridionale. Ritiriamoci dietro la Linea Gotica e aspettiamo lì gli Alleati, aveva, invano, sostenuto. Ma ci furono anche altre critiche, a lavori ancora in corso. La principale( colonnello Alexis von Roenne, capo dell’Intelligence dell’OKW): dobbiamo concentrare le nostre forze là dove gli Alleati impiegheranno il grosso delle loro per il colpo finale. In Italia? Nemmeno per idea. Dobbiamo concentrarle in Francia. Perderemo l’Italia? Se li fermiamo in Francia, la perdita dell’Italia non ci danneggerà più di tanto. A differenza di Hitler, il colonnello Roemme aveva probabilmente letto Federico il Grande: non si può difendere tutto, perché difendere tutto significa difendere niente.

La conquista di Roma, infine. Clark la mise in pratica, Alexander lasciò fare. Colpa grave quest’ultima. Ma Alexander era fatto così: preferiva le soluzioni accomodanti alle decisioni scomode. Perché Clark emanò l’ordine fatale convertendo un bisonte (Buffalo) in una tartaruga( Turtle)? Secondo Alexander non c’era ragione di farlo: a Clark era stato promesso , una volta distrutta la Decima armata, un ingresso trionfale a Roma. Ma evidentemente, l’allampanato generale americano non si fidava o voleva stare sul sicuro. La conquista di Roma avrebbe fatto rimbalzare il suo nome su tutti i giornali e in tutti i cinegiornali del tempo. Il mondo intero avrebbe parlato di lui e della sua Quinta armata. Chiosa Alexander: fu questo, presumo, a spingerlo a cambiare la direzione della propria avanzata.

Il paradosso comunque è questo: se Truscott avesse preso Valmontone – l’obiettivo dell’operazione Buffalo – e il controllo della Via Casilina anziché deviare verso Albano, Clark sarebbe entrato a Roma con qualche giorno di anticipo e si sarebbe goduto qualche momento in più di gloria e di popolarità prima di Overlord.

[1] In inglese l’ordine di Clark suona così: “Fifth Army will launch attacks in the Anzio area (a) to seize and secure a beachhead in the vicinity of Anzio; (b) advance on the Colli Laziali” ( La Quinta Armata attaccherà nella zona di Anzio per a) stabilire e rendere sicura una testa di sbarco nelle immediate vicinanze di Anzio e b) avanzare verso i Colli Laziali) . Nel testo inglese, come si può vedere, viene usata la preposizione “on” per definire l’azione intorno ai Colli Albani. Che cosa avrebbe dovuto fare Lucas? Avanzare e conquistare i Colli? Avanzare verso i Colli?

[2] Carlo D’Este, Fatal decision, Harper -Perennial

[3] I had hoped that we were hurling a wildcat onto the shore, but all we got was a stranded whale” ( Avevo sperato che avremmo lanciato un gatto selvaggio sulle spiagge [di Anzio], ma tutto quello che ottenemmo fu una balena arenata)

Pubblicato da storiestoria

Pubblicato da storiestoria